PERNAH mendengar cerita tentang Abu Nawas dalam Panci Beranak? Jika belum saya nukilkan sedikit. Syahdan, suatu hari Abu Nawas meminjam panci kecil pada tetangganya. Setelah sekian lama, Abu Nawas lupa mengembalikan hingga ditagih oleh tetangganya. Abu Nawas mengembalikan panci itu dengan sebuah panci besar. Tetangganya bertanya kenapa dua panci yang dikembalikan. Abu Nawas menjawab, panci itu beranak. Senanglah tetangga itu. Suatu hari Abu Nawas kembali meminjam panci. Dengan senang hati tetangga meminjamkan sambil berharap Abu Nawas lupa mengembalikan. Benarlah kemudian Abu Nawas lupa mengembalikan dengan sangat lama.

Tetangga itu pun bertanya tentang pancinya, sambil berharap Abu Nawas akan mengembalikan panci dengan jumlah lebih banyak. Sayangnya, Abu Nawas hanya menjawab, “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pancinya meninggal dunia.” Tentu saja tetangganya marah-marah, mana mungkin panci meninggal. Abu Nawas hanya menjawab, saat panci beranak kenapa diam saja, tetapi saat panci meninggal kenapa marah-marah. Cerita sederhana dengan pesan yang penuh makna tentang akal sehat. Manusia terkadang tidak merawat akal sehatnya karena hal-hal yang menurutnya menguntungkan dirinya. Begitu buntung diterima, diundanglah akal kembali padanya.

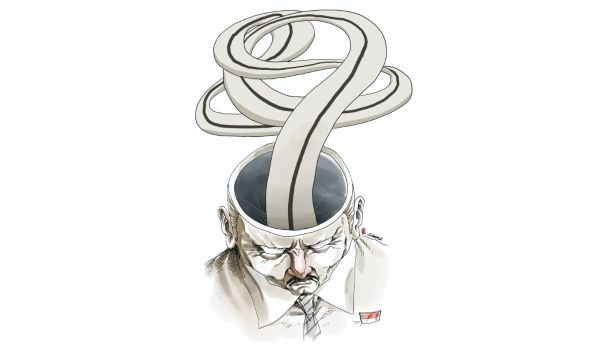

Kemana akal sehat?

Cerita-cerita semacam sangat banyak terjadi dalam kehidupan kita. Begitu pula dalam kehidupan politik, selalu saja ada standar ganda. Bahkan, lebih jauh juga mendorong akal sehat keluar dari percaturan yang ada. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam politik, selain sifatnya insinuasi juga idiosinkrasi, upaya membengkokkan nalar dengan menyajikan sesuatu yang bias. Bias yang sengaja dibuat dengan kerangka tertentu. Sebagai tindakan politik, sering kita menganggap itu sebagai keabsahan dan kewajaran. Akan tetapi, sungguhkah kita merelakan akal sehat kita tak terpakai dalam urusan politik (baca: publik)?

Tanggung jawab keberadaan akal sehat dalam setiap peristiwa, atau disajikannya peristiwa bukan hanya pada khalayak, tetapi juga penyajinya. Apologi yang mengatakan, bahwa maksud penyaji tidaklah seperti yang ditangkap oleh khalayak tidaklah tepat untuk digunakan. Khalayak bagaimanapun menarik kesimpulan karena peluang yang diberikan oleh penyaji. Peluang ini merupakan lubang kecil yang bisa berarti keterbatasan pengetahuan, tetapi bisa juga karena kesengajaan menanam prasangka. Dalam banyak kasus, faktor yang kedua lebih menonjol daripada yang pertama.

Melihat bahwa predikat yang dilakukan sebagai tindakan aktif berintensi, maka akal sehat bukannya tidak ada dalam diri penyaji atau dalam peristiwa yang berlaku. Namun, lebih pada berani atau tidak seseorang memakainya. <i>Sapere aude<p>! Keberanian memakai akal-budimu meminjam slogan Aufklarung, merupakan pokok dari kebodohan massal yang terjadi. Tanpa keberanian menggunakan akal sehat, maka tabir kebodohan akan kembali menyelimuti seluruh bangsa. Seperti masa Aufklarung, menurut Immanuel Kant yang terjadi adalah ‘ketidak-dewasaan yang diciptakan manusia sendiri’.

Lebih lanjut, Kant dalam risalahnya Idea for Universal History from a Cosmopolitan Point of View menjelaskan, ketidak-dewasaan ini sebagai ketidakmampuan manusia untuk memakai pengertiannya tanpa pengarahan orang lain. Diciptakan sendiri, berarti bahwa ketidakmatangan ini tidak disebabkan kekurangan dalam akal budi, melainkan dalam kurangnya ketegasan dan keberanian untuk memakai akal budi tanpa pengarahan dari orang lain. Maka, tabir kebodohan itu menjadi sedemikian massif karena realitas yang dihadapi menyajikan pembengkokan akal sehat secara terus-menerus sehingga bukan hanya kebodohan yang terjadi, tetapi sudah mengarah pada kejumudan. Sayang seribu sayang, jika demikian berlarut, frasa ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ dalam Preambule UUD 1945 sudah pasti tanggal maknanya.

Tanpa tafsir pun, sebenarnya rumusan ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ oleh pendiri bangsa diperuntukkan tidak hanya sekadar membuat rakyatnya melek huruf dan angka atau lancar lisan dan tulis. Tetapi, lebih dari itu ialah kemampuan beride, berpikir, dan bertindak dengan kerangka kemanusiaan. Akal sehat pertama-tama lebih berhubungan dengan prinsip kemanusiaan. Dengan akal sehatlah, seseorang akan mampu berada pada <i>humanitas expleta et elequens<p>, fase kemanusiaan yang penuh dan sanggup mengungkapkan diri.

Situasi dengan kebodohan yang dirancang secara sistematis, hampir pasti memberikan peluang nol dalam pengungkapan kemanusiaan seseorang. Ungkapan-ungkapan yang muncul ke publik pun, bukan lagi berada pada taraf peradaban yang mampu diwakilkan dengan kemajuan-kemajuan, atau kejayaan yang pernah dicapai sebuah bangsa.

Bangsa kita, Indonesia, seolah mengalami kemunduran jauh ke belakang tahun 1928. Fase dimana penyatuan kehendak sebagai sebuah bangsa sedang dimulai. Ikatan-ikatan kehendak yang telah dirajut pada tahun 1928, dan dimanifestasikan dengan negara-bangsa pada tahun 1945, telah lukar dengan kebodohan, yang diinjeksi dan dilanggengkan. Ada kontribusi kelompok terpelajar (intelektual) Indonesia dalam hal ini. Peran kelompok intelektual Indonesia saat ini, lebih sebagai Orwellian Newspeak, menyesatkan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam nama ‘kepentingan nasional’ atau ‘kehormatan bangsa’. Klaim mereka atas ‘kepentingan nasional’ dan seterusnya, lebih merupakan jargon kosong yang meminggirkan investigasi rasional dan timbangan moral seorang intelektual.

Praktik politik mereka, telah menjerumuskan diri mereka sendiri pada keraguan yang nyata, pada ilmu pengetahuan yang mereka sandang sebagai <i>privilese.<p> Ilmu pengetahuan jatuh pada dasar jurang yang paling dalam hanya sebagai alat pemburu rente. Bahkan, dalam situasi yang lebih buruk juga merusak keberadaan intelektual yang berakal budi. Pilihan akal budi selain akal sehat di sini menunjukkan, bahwa tindakan intelektual seseorang harus juga menggendong budi di dalamnya.

Dalam pemikiran Barat kita mengenal ‘yang ada itu sekaligus baik, benar, indah’. Dalam kaidah Jawa kita mengakrabinya dengan rasa guna yaitu pedoman bagi hal-hal yang dipandang bermanfaat untuk membuat hidup menjadi lebih selaras, indah, dan utuh. Pertanyaannya, apakah dengan yang dilakukan oleh intelektual kita hari ini nilai akal budi itu berada di dalamnya?

Intelektual dalam politik Indonesia

Sebuah ilmu pengetahuan, pertama-tama harus berhasil sebagai ilmu pengetahuan sebelum menjadi alat kepentingan (politik!) Meskipun keduanya bukan berpisah jarak, tetapi bersandingnya dua hal ini pun harus memastikan adanya ‘posisi yang benar’ dalam tiap kedudukan masing-masing. Adakah, atau diizinkankah ilmu pengetahuan yang sedemikian manipulatifnya sebagai alat dalam berpolitik. Jawaban atas hal ini tentu saja ada. Akan tetapi, di situlah kemudian setengah kebenaran lain dalam ilmu pengetahuan hilang: akal-budi. Begitu pula setengah kebenaran dalam politik juga musnah.

Dalam politik, memang sangat diizinkan menggunakan seluruh akal dan muslihat, tetapi tidak dengan menipu. Dengan demikian, dalam politik boleh tidak mengatakan kebenaran, tetapi sekali berkata, maka harus kebenaran yang keluar. Di sinilah akal bersanding dengan budi. Meskipun, berpolitik harus memenangi kontestasi, tidak dengan sendirinya diizinkan membodohi rakyat.

Praktik politik yang terjadi sekarang ini, telah sampai pada tahap lektur defatisme, yang melemahkan semangat. Betapa pun, upaya merancang politik riang gembira, rakyat secara perlahan mengalami pelemahan. Bukan hal yang misterius jika rakyat kemudian merasa berjarak dengan aktor politik. Sekaligus juga berjarak penuh skeptisisme pada negara. Aktor politik, dalam hal ini suka tidak suka kelompok intelektual dalam berbagai bentuknya, juga bertanggung jawab atas apa yang berlaku. Karena dalam politik empat hal pokok musti menjadi kontennya, yaitu ide, pikiran, harapan, dan tanggung jawab.

Situasi saat ini, begitu banyak ide dan pikiran yang muncul dalam pentas politik Indonesia, semua hanya berbicara tentang kemenangan dan kemenangan. Satu dua pihak menyinggung tentang harapan, imaji Indonesia ke depan. Akan tetapi, nihil yang bersiap akan tanggung jawabnya. Ada penyempitan pemaknaan politik, dan kemudian membawa orang kepada ketidakacuhan etis.

Intelektual, sebagai kelompok yang mengklaim sebagai bagian masyarakat yang paling ‘berakal sehat’ tentu mengerti dan memahami dengan pasti, bahwa setiap bentuk wacana selalu merupakan gabungan antara peristiwa dan makna sehingga melepaskan setiap ide dan tindakan dari peristiwa dan makna merupakan kehilangan kendali yang paling serius dalam diri seorang intelektual.

Kerangka politik apa pun, harus disertai dengan komitmen yang lebih besar untuk tak mengabaikan panggilan kebangsaan. Intelektual dalam hal ini, bekerja dengan prinsip-prinsip yang tidak dapat dikompromikan: standar kebenaran dan keadilan abadi.

Keberadaan intelektual untuk mewakili semua orang, dan isu yang secara rutin dilupakan atau disembunyikan seolah raib dalam khazanah politik Indonesia saat ini. Dalam bahasa Julien Benda ini merupakan <i>La trahison des clercs<p>, pengkhianatan intelektual. Kaum intelektual seharusnya memainkan peran keluar dari situasi yang tidak memberi peluang ‘mekarnya seribu bunga, bersaingnya seribu pikiran’. Kelompok intelektual memainkan peran tersebut beradasarkan prinsip: semua manusia berhak mengharapkan standar perilaku yang layak, sehubungan dengan kebebasan dan keadilan dari penguasa.

Situasi politik Indonesia saat ini, seharusnya menumbuhkan kesadaran pada kelompok intelektual untuk menjadi representasi pikiran kebangsaan terbaik. Dengan kapasitas berpikir dan menimbang mereka, intelektual sehrusnya menjadi manifestasi pemikiran terbaik dan membuatnya berlaku. Dengan sandaran akal budi dan pengetahuan yang otoritatif, seorang intelektual harus berani secara eksplisit menguniversalkan krisis, memberi sentuhan manusiawi, dan mengasosiasikan pengalaman itu dengan penderitaan kalangan lain. Sikap dan tindakan semacam ini, jelas jauh dari laba material. Tetapi, inilah yang akan ditulis sebagai darma bakti kelompok berakal budi dalam kelestarian bangsa dan negara.

Ketakacuhan etis kelompok intelektual ini, seolah hanya mengharap pemegang kekuasaan dibimbing dan dikontrol oleh moral pribadinya semata-mata. Hal ini terlalu sulit dan jelas di luar kemampuan manusia biasa. Seorang pemimpin politik, tidak bisa hanya diharapkan dalam kaitannya dengan supremasi moralnya saja. Itu sama sekali tidak cukup. Sebagai pemimpin politik, ranahnya tidak lagi terbatas pada pribadi atau kelompok, tetapi publik. Dengan demikian, dibutuhkan kontrol sosial, yaitu pengawasan yang dijalankan oleh publik politik, terhadap kekuasaan yang bersifat publik. Di sinilah intelektual seharusnya berdiri.

Penutup

Selanjutnya dan seterusnya, sebagai bangsa dengan ukiran kejayaan dan kegemilangan yang terpahat di setiap lekuknya, bangsa Indonesia harus mengingat dan mencamkan kemerdekaan yang diraih merupakan kemampuan memeras akal budi seluruh rakyat. Dengan demikian, upaya melepaskan akal sehat dari tengah kehidupan bangsa merupakan upaya yang tidak saja mendiskreditkan pendiri bangsa, tetapi juga memberi sumbangsih dekadensi kehidupan bangsa.

Saya ingat salah satu petuah Buya Hamka, akal sehat dengan manusia itu seperti tali dengan onta. Begitu lepas tali lepas pula onta, begitu lepas akal lepaslah nafsu manusia. Kita lihat hari ini, betapa lepas kendali intelektual kita seolah paduan suara yang mengonstruksikan kebenaran yang dipersepsikan. Tentu mudah diidentifikasi sebagai selera pasar.

Sejarah mencatat, setiap mereka yang berakal sehat selalu tidak mendapatkan jalan yang mudah. Dari zaman kapan pun dan penguasa siapa pun, akal sehat selalu dicincang untuk disajikan sesuai selera. Mereka yang berhasil melepaskan diri dari itu, biasanya hanyalah segelintir orang yang mau berkorban karena ‘tempatnya bukan di dunia ini’.

Metafora klasik itu, sebenarnya masih harus diselipkan dalam kesadaran bangsa Indonesia, sebagai upaya untuk mengingatkan akan mahalnya nilai menggadaikan akal sehat demi kepentingan sesaat.

Akhirnya, jangan sampai terjadi ‘untung akal pergi, rugi akal kembali’.

Inilah pentingnya, yang menurut Surya Paloh sebagai ‘jalan sunyi restorasi’. Sebuah jalan jalan ‘nalar’ dan ‘akal sehat’ dalam arsitektur demokrasi, yaitu jalan membangun-ulang ‘nalar politik’, yang telah terkontaminasi oleh kekuatan uang, gelimang materi, gemerlap gaya hidup, kilauan popularitas dan virus-virus pencitraan.

Sumber: mediaindonesia.com